转发 | “三大建设”这个引擎,如何跑出中大速度?

纵观世界一流大学发展历史,

有一个高能引擎不可忽视:

通过“大项目、大团队、大平台”的建设,

拉动学校走上发展快车道。

中山大学从2015年起,

瞄准国家重大战略领域,

推进“三大建设”,

增强核心创新能力,

带动人才培养质量提高,

进而提升了整个大学的办学水平。

推进“三大建设”为什么势在必行?

我们中大这些年,

“三大建设”取得了哪些成就?

中大速度是什么样的速度?

让我们一起来看看。

-1-

“三大建设”为何如此重要?

从国家任务牵引的大项目出发

组织保障国家任务完成的大团队

建设支撑团队开展协同攻关的大平台

“三大建设”是2015年起,

中山大学探索并实践的特色科研发展道路。

纵观国内外一流大学发展历史,“三大建设”是大学办学水平提升的一条基本规律。

斯坦福大学在二战期间还名不见经传,但他们冷战期间,面向美国军事需求建设了直线加速器中心等一系列高水平平台,一跃成为世界一流大学;

加州理工学院1944年建成世界著名的喷气推进实验室,铸就了世界公认的一流工科地位;

加州伯克利到20世纪30年代仍然没有在全世界形成影响力,直到建成了劳伦斯伯克利国家实验室才使其办学实力迅速提升。

还有麻省理工学院的林肯实验室、芝加哥大学的阿贡国家实验室、哈佛大学的干细胞研究院、剑桥大学的惠特尔实验室……

几乎所有现在全世界排名前10的大学,

都无一例外走过了

面向重大问题、前沿问题,

整合资源、形成团队、构建平台

的发展历程。

国内一流大学的发展,也表现出同样的规律:

清华大学解放初期就在北京昌平选址建设原子能研究基地,为清华大学迈进世界一流提供了关键支撑之一。

南京大学建设固体微结构国家实验室;

中国科学技术大学在量子、同步辐射等领域建设的国家重大科技基础设施;

华中科技大学建设的光电国家科学中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量重大基础研究设施等……

“三大建设”的重要性还在于

它的本质是服务国家战略需求,

是我们

坚持社会主义办学方向、

为党育人、为国育才,

办人民满意的教育的内在要求。

中科院院士、中山大学校长罗俊教授多次在全校会议上强调,大学要提升影响力,要让国家首先想到、让社会首先想到、让学界首先想到,而“三大建设”为学校实现“三个首先想到”提供了有效模式。

大项目体现的是国家需求,

能被国家首先想到。

围绕承担大项目需要聚集一群人,

这就是大团队;

团队从事研究需要基本环境和条件,

这就是大平台,

进而又汇聚更多高水平人才,

能被学界首先想到。

大学在高水平研究过程中,

更有能力培养大量优秀人才,

解决更多困扰经济社会发展的难题,

能被社会首先想到。

发展规律摆在面前,

国家使命重任在肩,

中山大学必须遵循规律、奋勇争先。

-2-

中山大学交上了什么样的成绩单?

“三大建设”对于中山大学

推动一流大学建设,

提升办学水平

是全局性的、战略性的、关键性

的重大举措。

回首这些年,

中山大学“三大建设”成就硕果累累。

2015年以来,

中山大学新增

国家原子能机构核技术(昆虫不育)研发中心、

科技部粤港澳大湾区国际应用数学中心、

国家航天局引力波研究中心、

中国空间站工程巡天望远镜科学中心

等一批国家级平台,

以及南方海洋省实验室、

肿瘤医学省部共建协同创新中心

等一批省部级平台,

总数超过100个,

相比上一个五年增长超过30%。

粤港澳发展研究院、

国家治理研究院、

“一带一路”研究院等智库

为国家重大政策的制定与实施

贡献了中大智慧。

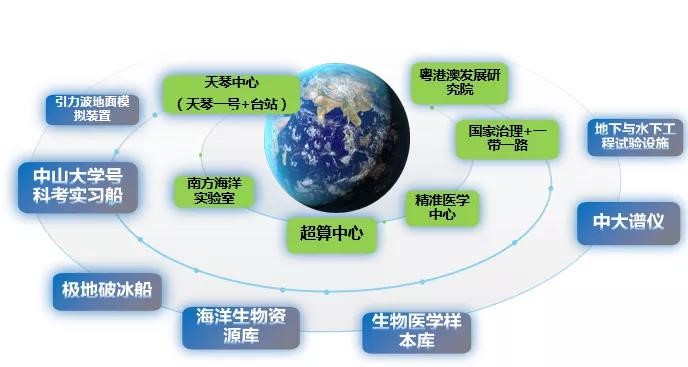

天琴中心、南方海洋实验室、

国家超级计算广州中心、

“中山大学”号海洋综合科考实习船、

极地破冰科考船、

精准医学科学中心、

中大谱仪等重大科技创新平台

成为学校人才培育和科技创新的重要支撑。

依托重大科技创新平台建设了

天琴计划1.2米激光测距台站、

“中山大学”号海洋综合科考实习船、

高能直接几何非弹性中子散射飞行时间谱仪

等重大科技基础设施。

在各级政府的大力支持

和学校领导的高度重视下,

我校重大科技创新平台

和高端智库建设工作

取得了令人瞩目的成效。

“天琴计划”激光测距台站

成功获得月面全部激光反射镜回波信号,

为国内首次,

推动我国在精密测量领域跻身全球三甲;

“天琴一号”卫星顺利发射升空

开展关键技术在轨验证,

“天琴计划”正式进入太空试验新阶段。

国家航天局引力波研究中心

在中山大学珠海校区天琴中心揭牌成立。

这是我国首个国家级的

空间引力波探测研究机构。

南方海洋实验室打造海洋科技旗舰,

组建了18个创新团队,

建设了8大公共平台,

有望在国际上开创先河,

产出具有标志性原创研究成果,

服务国家海洋强国战略、

粤港澳大湾区战略

和一带一路倡议。

“中山大学”号

是目前国内设计排水量最大、

综合科考性能最强、

创新设计亮点最多的

海洋综合科考实习船,

将成为具有国际先进水平、

面向全球开放的

多学科、多领域、多功能的

海上移动科研平台和人才培养基地,

满足国家对深远海科学研究、

高新技术研发

以及高端创新人才培养的重大需求。

国家超级计算广州中心

已成为全球用户数量最多、

利用率最高、

应用范围最广的超算中心之一,

是唯一入选全球最强大超算中心五强的

中国超算中心。

精准医学科学中心

重点建设的生物医学样本库-示范库

已正式运行,

具备800万份的样本储存能力,

居国内前列。

中大谱仪

是中国首个高能非弹性中子散射谱仪。

中国首台具有

中高能磁激发谱和声子谱探测能力的

材料动力学性质研究谱仪。

于2019年正式立项启动建设,

预计于2022年投入使用,

建成后将填补国内空白,

突破相关基础与应用领域前沿研究的制约。

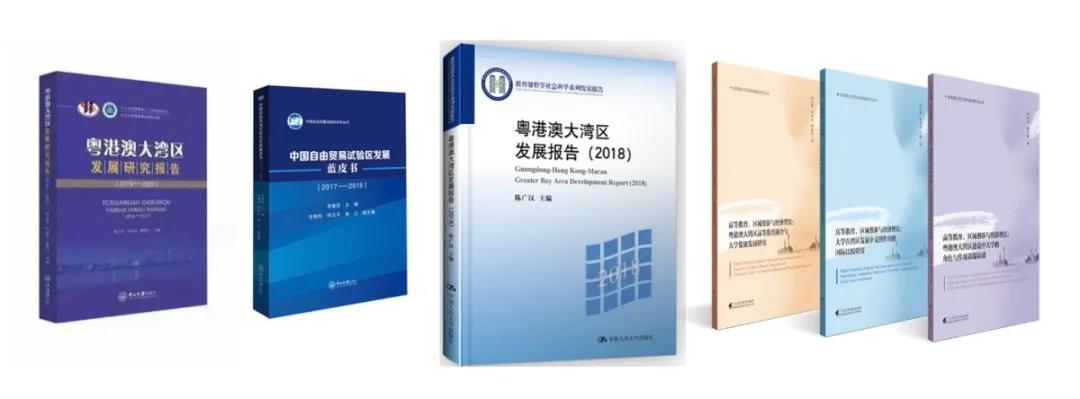

粤港澳发展研究院

入选首批国家高端智库,

探索形成了

“实体机构+开放式+多学科+人才培养”

的高校智库发展模式。

国家治理研究院

服务国家治理体系和治理能力现代化,

入选中国智库索引(CTTI)、

中国核心智库(2017年度)。

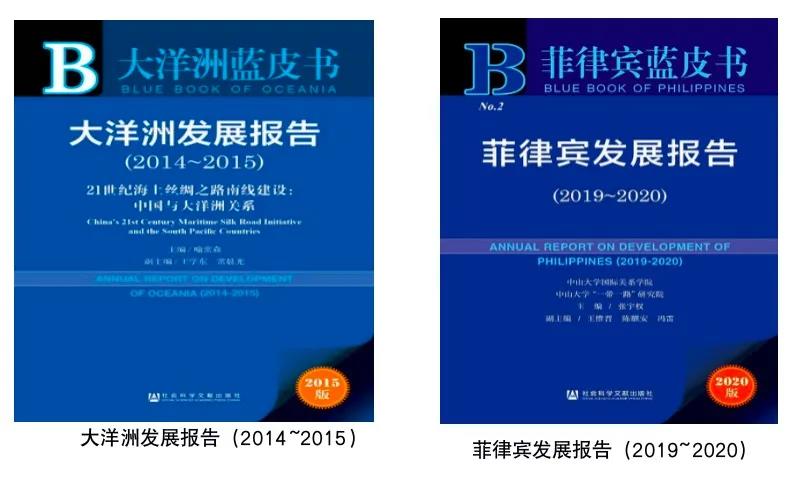

“一带一路”研究院

重点围绕海上丝绸之路沿线区域,

促进多学科交叉合作,

发布标志性出版物《大洋洲蓝皮书》,

以及国内首部《菲律宾蓝皮书》。

乘风破浪潮头立,扬帆起航正当时。

中山大学党委书记陈春声教授强调,学校坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,开展“大项目、大团队、大平台”三大建设,将发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力有机结合,让学校成为基础研究的主力军和重大科技突破的生力军,为实现中华民族伟大复兴做出更大的贡献。

-3-

中山大学哪些速度快起来了?

在“三大建设”的带动下,

中山大学科研总体规模倍增,

进入高度活跃期。

中大速度是什么样的速度?

科研经费总量

从10亿元规模增长至超过38亿元,

位列全国高校前列

是2014年的近4倍;

国家自然科学基金集中立项期立项数

连续五年排名全国第二;

社科年度项目与教育部人文社科

一般项目立项数之和

连续六年排名全国高校前二。

科研大项目逐年递增。

“十三五”期间,

中山大学承担重大科研任务210项,

是上一个五年的4倍,

承担千万级科研项目118项,

约为上一个五年的5倍;

国家重点研发计划自2016年实施以来

立项总数位居全国高校第5。

科研大团队不断形成。

“十三五”期间,

学校获批4个国家自然科学基金创新研究群体,

相比上一个五年实现倍增。

“三大建设”还有力地推动了学科集群的发展

“天琴计划”已经带动物理学、航空航天、天文学、遥感测绘等学科的发展;

超算中心正在带动计算机科学、大气科学和工程学科的发展;

“中山大学”号科考船、精准医学中心带动海洋科学、生物学和医学学科的发展。

……

中山大学综合性、研究型、开放式的

一流大学的办学特质更加稳固

多学科交叉越发明显、

科教研融合、

开放的思想和广阔的视野,

让中山大学更有实力

加入国际竞争合作

为地方提供智力支持。

制约学校发展的“天花板”被打破,

学校总体形成了新的发展格局,

跻身国内高校第一方阵,

在多个大学综合评价体系

(ESI、USnews、ARWU、QS、THE)

的世界排名稳步提高。

中山大学副校长兰平教授介绍,过去几年是学校重大科技创新平台和高端智库建设成绩斐然的几年。未来,中山大学将继续加快建设步伐,助力粤港澳大湾区科技创新中心建设,服务国家创新驱动发展战略,为科技强国贡献力量。

厚植家国情怀、

承担国家使命,

集中力量攻关解决“卡脖子”的科研难题,

服务大湾区经济社会发展。

服务国家重大战略需求

中山大学依托“三大建设”高速引擎

造就大贡献,

矢志不渝,

为国奉献!

来源:党委宣传部 科学研究院

审核:王燕芳

审定发布:范瑞泉