校友风采 | 刘岳龙:那道光,不会灭

刘岳龙校友于1989年出生于甘肃张掖市临泽县,本科就读于中山大学公共卫生学院,毕业后于2012年1月考入桂林市疾控中心,投身于公共卫生事业。他扎根疾控九年,兢兢业业,工作出色,奉献了自己全部的青春和热血。

在广西壮族自治区桂林市疾控中心主任石朝晖心里,一年前,一个叫刘岳龙的年轻人坚决要求上抗疫一线的情景犹如昨日。而如今,年仅32岁的刘岳龙因为劳累过度,突发心搏骤停,永远地离去了。

时间回到 2021 年7月20日,面对一次散发的新冠疫情,桂林市疾控中心全员投入抗疫。刘岳龙是桂林市疾控中心艾滋病防治科的一名主管医师,尽管当时,在运动会中弄伤的膝盖已经肿胀,走路也有些一瘸一拐,但他还是第一时间请缨,后被抽调到流调采样队担任分队长。

7月26日9:30,桂林市接到报告,一名新冠肺炎确诊患者的密切接触者在桂林跟团游玩,该人员已游玩三日,涉及人员特别多、范围特别广。最难啃的“硬骨头”交给了刘岳龙所在的流调队。

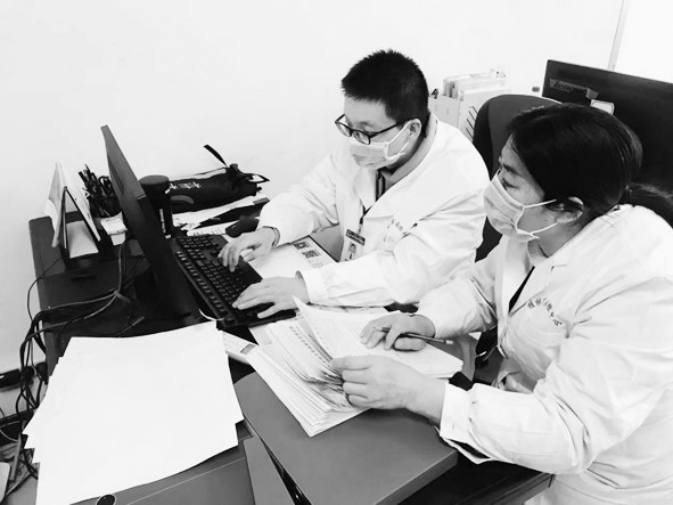

短短2个小时过后,一份密密麻麻的清单,便将相关人员的行程全部记录下来“。这个人的活动轨迹太复杂了,摸排起来很累。”在工作群里,刘岳龙留言道。在获取了活动轨迹之后,他再次组织小组讨论,就事件的核心区域和人员进行圈定,并将组员分成多个现场小组分头行动。一直到7月26日晚上 8:40,第一阶段的处置工作才告一段落。当大家都拖着疲惫的身体回到科室并收拾东西回家时,刘岳龙又默默地坐到电脑桌前撰写流调报告。

7月28日9:00,刘岳龙和同事杨丽、常勇要去隔离点采样。到了集合地点,杨丽发现刘岳龙一瘸一拐,仔细询问之后才知道他刚在医院抽了膝关节处的积液,麻药还没散去,头还有点眩晕。他们劝刘岳龙回去休息,却被他拒绝了“:没事的,待会儿就好了。”

随后几天,疫情防控形势短暂好转,加上脚伤不断加重,8月4日,刘岳龙到医院做了手术。可不到半个月,刘岳龙坐着岳父的电动车,拄着拐杖又回来上班了,每天帮助同事打电话开展流调工作、完善流调工作报告,开展艾滋病患者调查、回访、宣传等。

“刘岳龙,你怎么回事?才做了手术几天就过来上班,赶紧回家休息!”8月18日上午,桂林市疾控中心慢病科科长汤杰在走廊上看见拄着拐杖一瘸一拐的刘岳龙,大声喊道。

刘岳龙一笑“:没事的,科长,大家这段时间都那么累,我过来把科里和流调的工作做一做,让大家也轮着休息下。”

汤杰没想到,这是他和刘岳龙的“最后一面”。

8月27日清晨,刘岳龙昏迷晕倒,心搏骤停,送医后抢救无效,生命永远定格在32岁。

翻看刘岳龙生前的工作日志,石朝晖发现,从2020年疫情开始的1月到形势最为严峻的3月,刘岳龙仅休息了2天。当时,桂林市疾控中心承担了全市所有新冠核酸检测任务。

“石主任好!我年轻,我要求到一线去。”石朝晖仍然记得,这个平时说话温和谦逊、带着黑色镜框的西北小伙子,那次语气异常坚定。

刘岳龙如愿以偿加入了消杀组,承担检测实验室的消杀工作。从1月22日起,桂林市陆续出现多例新冠肺炎确诊病例,检测量激增,消杀工作要3班倒。

实验室的检测工作完成时间,早的到晚上10:00,晚的会到次日凌晨三四点钟。刘岳龙白天完成科室日常业务,晚上买几个包子或吃个盒饭,就值守在办公室待命。等到实验室完成检测,他立即穿好防护服,肩背超过10千克重的喷雾器,开始进行消杀工作。

进入2月,桂林疫情持续蔓延,当时全市已陆续出现20多例确诊病例,流调工作极为繁重。

2月12日,在刘岳龙的多次请求下,他又进入流调采样组。刘岳龙特别爱钻研。每天除了完成大量的调查采样和科室任务外,一有空余时间,他就埋头整理调查资料、完善调查报告,不断积累现场调查的经验。

他将溯源分析、风险排查管控经验总结为“快、准、全”三个字,即快速完成、准确定位、后续补充完全。

2020~2021年 ,刘岳龙共参与126次流调采样任务,累计完成3451人次采样,撰写流行病学报告10余篇,成了一名勇挑重担的抗疫“先锋”。

刘岳龙走了。在遗体告别仪式上,他生前服务过的很多患者和市民前来为他送行。

汤杰一遍遍地梳理刘岳龙生前一个多月的工作轨迹,看着一行行、一段段、密密麻麻的记录,禁不住老泪纵横。他忘不掉9年前第一次见到刘岳龙时的样子:那个刚刚从中山大学公共卫生学院毕业的小伙子,透着一股青春的活力。

来源:《健康报》周文俊记者

初审:谢金华

审核:王燕芳

审定发布:范瑞泉