深化教学改革创新 推进一流课程建设

中山大学公共卫生学院省级及校级一流本科课程介绍

近年来,学院认真贯彻落实立德树人的根本任务,将一流本科课程建设作为提升本科教学质量和发展水平的核心要素,着力打造一批具有高阶性、创新性和挑战度的一流本科课程。学院加大数字教学资源建设投入,打造国家级虚拟教研室和线上课程及虚拟仿真实验教学课程群,充分利用“互联网+虚拟仿真”等教学技术改革课堂教学模式,推进线上线下混合式教学、翻转课堂和小班化教学,不断深化教学改革创新;持续推动国际化课程体系建设,鼓励有出国访学经历的教师讲授双语或全英文课程,建设一批全英线上课程。

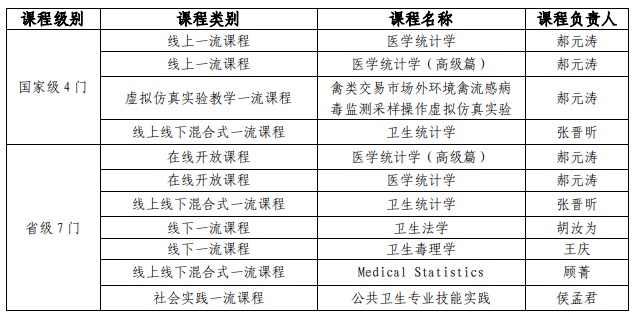

通过多年的课程建设,学院目前已拥有省级及以上一流课程11门。《营养与食品卫生学》线下课程、《流行病学》线上线下混合课程、《卫生毒理学》线下课程和《儿少卫生学》线上课程获学校推荐申报第三批国家级一流本科课程。

省级及以上一流课程

营养与食品卫生学

一、课程基本信息

1.课程名称:营养与食品卫生学

2.课程负责人:夏敏

3.课程团队成员:杨丽丽、王冬亮、朱惠莲、李丹

4.一流课程建设情况:2022年中山大学线下一流本科课程

二、课程负责人教学情况

夏敏,教授、博导,长期从事心血管代谢综合征发病机制及其营养防治研究。研究内容主要包括:基于大规模前瞻性人群队列,采用多组学检测、生物信息学分析、传统流行病学调查等手段筛选心血管代谢综合征营养代谢标志物;结合转基因动物和原代细胞模型探索新型代谢标志物在心血管代谢疾病早期进展中的作用机制;通过人群随机对照干预实验促进基础研究向临床和社区的转化应用。课题组现已建立了11万人华南区域自然人群慢性病前瞻性队列,广东心血管病队列,研究成果以通讯作者发表于Circulation、Circulation Research、Diabetes Care、Hepatology等心血管和内分泌领域国际权威期刊。近年来,以通讯和/或共同通讯在心血管和内分泌领域国际权威期刊Circulation、Circulation Research、Diabetes Care等发表SCI论文40余篇。

三、课程简介及课程特色

1.课程简介

(1)课程内容

《营养与食品卫生学》是预防医学本科生的核心课程。教学内容包括基础营养、食物营养、人群营养、公共营养、临床营养、食品污染、食物中毒、食品安全监督管理与法律法规等。该课程深入浅出地阐明食物与健康的关系,构建食物“营养-安全-健康”三维一体的课程体系,使学生不仅掌握营养和食品卫生学基本理论,同时能够将知识学以致用,预防疾病促进健康。

(2)建设基础

我院营养学系在膳食、营养与健康研究领域形成了3个稳定的具有优势和特色的研究方向:营养膳食防治代谢性疾病作用及其机制研究、防治慢病的膳食模式研究以及食物有害物质对健康的危害效应及风险评估。2007年被批准为广东省重点学科,2009年获得广东省膳食营养与健康重点实验室称号。营养学系围绕膳食营养与健康广东省重点实验室的建设,在相关的研究领域取得丰硕成果,获得的标志性研究项目。本学科相关的研究成果获教育部自然科学一等奖、广东省科学技术奖一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自然科学一等奖、中华医学科技奖二等奖以及中国营养学会营养科技成果二等奖。参与了《中国居民膳食营养素参考摄入量》(DRIs)中的宏量营养素、维生素、矿物质和微量元素以及植物化学物的修订工作。

2.课程特色和影响力

《营养与食品卫生学》在2007年被评为校级精品课程。课程网站已有丰富的教学、科研、实践经验,重点章节的课件,精选课程授课视频等教学资源。《营养与食品卫生学》在以下几方面匠心独运:一、思政引领教学。教学内容坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“全员育人、全程育人、全方位育人”为工作思路,严格落实立德树人根本任务,面向国家重大战略需求,培养可堪大任的新时代高层次应用型公共卫生人才;二、遵循战略导向。面向国家“健康中国,营养先行”的战略需求,除了营养缺乏病,重点讲授营养不良导致的肥胖、心血管病、糖尿病、癌症等主要危害国民健康的慢性非传染性疾病;三、突出科研创新。强化科研育人功能,落实科研反哺教学,及时把最新的科研成果包括2022版《中国居民膳食指南》和营养与健康的未来发展趋势转化为教学内容,激发学生专业学习兴趣,提高学生敢于创新、善于创新的能力。四、理论联系实践。既体现专业性,又兼顾科普性,既阐述结论,又强调方法,深入浅出,条理清楚,层层剖析,环环相扣,用思维的逻辑力量吸引生的注意力,培育学生营养膳食与健康的新认知、新思路、新思考。五、受众面广。既可作为医学生,特别是公共卫生与预防医学专业学生的必修课程,也可为农业高等院校食品科学、农产品加工、烹调学及旅游学等相关专业学生使用,还可作为从事以上专业的医、教、研人员的教辅课程,以及医学和营养零基础的普通大众参考使用。

Medical Statistics

一、课程基本信息

1.课程名称:Medical Statistics

2.课程负责人:顾菁

3.课程团队成员:张晋昕、陈雯、郝元涛、曾芳芳、朱淑明、吴少敏、方积乾、郝春、李菁华、赖颖斯、廖婧、张王剑、杜志成

4.一流课程建设情况:2021年广东省线上线下混合式一流本科课程

5.信息技术支持情况:

(1)《医学统计学》慕课, 开课平台为“中国大学 MOOC”, 国家一流课程,课程网址:http://www.icourse163.org/course/sysu-20016;或者手机安装“中国大学 MOOC” APP,搜索“医学统计学(中山大学)”即可进入学习。本课程已开课12个学期。

(2)《Medical Statistics》英文慕课,开课平台为“爱课程国际平台”,网址:http://www.icourse163.org/en/mooc/course/SYSU-1461844163;或者手机安装“中国大学 MOOC” APP,搜索“Medical Statistics”即可进入学习。本课程于 2021 年 2 月第一次上线,已开课2个学期。

(3)“医学统计学”微信公众号(微信号:yxjtx2015),提供基于手机的统计软件可视化教学视频资源。

(4)“统计咨询”微信公众号(微信号:StatCons),通过科普介绍前沿的统计方法,并答疑解惑。

二、课程团队教学情况

《Medical Statistics》课程团队长期致力于医学统计学的教学改革和人才培养,教育教学成果突出。主讲教师包括两名国家级教学名师方积乾教授和郝元涛教授,广东省一流本科课程负责人张晋昕副教授和顾菁教授,多次在各级教学比赛获奖的陈雯教授以及多名优秀的青年骨干教师。教师队伍科研成果丰硕,并将科学精神和素养不断内化为教学思想,结合到教学实践中。

课程负责人顾菁教授从事本科及研究生的一线教学工作14年,是国家级一流本科课程的主讲教师,省级一流本科课程《Medical Statistics》的负责人。近5年承担教学研究课题5项,发表教学研究论文3篇,是广东省教学成果一等奖的主要完成人。获“中国信息学会医学统计教育专业委员会全英授课比赛一等奖”等个人教学荣誉多项。

三、课程简介及课程特色

1.课程建设基础

中山大学《医学统计学》已有46年历史,是高等医学院校各专业、各层次学生的专业必修课。教学团队针对不同阶段面临的教学问题积极研讨,率先开拓《医学统计学》“统计实验教学”、“统计案例教学”、“全英教学”和“网络教学”等模式,获得教改项目33项,发表教研论文67篇。为教育部首批国家级一流本科课程,是国内首个建设了中、英《医学统计学》慕课的团队。中山大学《医学统计学》于2008年被评为国家精品课程,2013年获评国家精品资源共享课,2017年获评国家精品在线开放课程,2022年获批成为教育部首批虚拟教研室。

《Medical Statistics》全英课程所依托的中文在线开放课程《医学统计学》为中国大学MOOC平台课程,于2014年建设,为国家一流线上课程;所依托英文在线开放课程《Medical Statistics》为爱课程国际平台课程,于2020年新冠疫情期间通过教育部在线教学英文版国际平台建设项目建设,也是我国第一门面向全球的《Medical Statistics》英文慕课。

2.课程特色

(1)针对如何做好全英文教学,课程团队提出“全英授课三小技” (单词领读、鼓励强记;口语化、简单句;生动实例、形象比喻)、 “中英文结果表达” 等教学方法,组织全国同行召开全英授课研讨会,编写教材,开展网上示范教学。2005和2014年,主编并出版英文教材《Medical Statistics and Computer Experiments》第 1 和 2 版;2018 年,主编并出版英文教材《Medical Statistics》;2021年主编并出版英文教材《Statistical Methods for Biomedical Research》。课程于2013年被评为教育部来华留学生英语授课品牌课程。

(2)课程积极探索全英教学资源的网络共享,2010年建设国家双语示范课程,2013年被评为教育部来华留学生英语授课品牌课程,2014年上线的国家级精品资源共享课包括了全英文版理论课。2020 年新冠疫情期间,教学团队积极响应国家号召,《Medical Statistics》建设成为教育部推出的在线教学国际平台课程。

(3)课程积极拓展在线教育和科普, 基于课程受众对网络自媒体教学的需求,课程团队于 2014 年创办“医学统计学”微信公众号,开展基于手机的统计软件可视化教学, 活跃用户 3.5 万人;于 2015 年创办“统计咨询”微信公众号, 科普前沿的统计方法,并答疑解惑,活跃用户 2 万人。

(4)积极推动线上资源有效融入线下教学, 依托本团队丰富的线上教学资源,积极探索“线上慕课学习+线下课堂教学”相结合的混合式教学模式,并结合“超星学习通” 等APP,选用合适的章节开展“翻转课堂”:学生提前线上自学,学生分组进行讲授,小组案例讨论+教师点评,课堂抢答等,积极推进线上线下混合式课程的建设。

流行病学

一、课程基本信息

1.课程名称:流行病学

2.课程负责人:卢次勇

3.课程团队成员:张彩霞、林华亮、陈裕明、徐琳、刘跃伟、肖苏妹、张定梅、郭雅伟、郭蓝、张子龙、王琼、杨音、徐仲之、王娇

4.一流课程建设情况:

2022年中山大学线上线下混合式一流本科课程;

2023年全国高校混合式教学设计创新大赛设计之星;

2023年全国高校混合式教学设计创新大赛三等奖

二、课程简介及课程特色

1.课程简介

(1)课程内容

中山大学“流行病学”课程是一门线上线下混合式课程,课程团队基于BOPPPS智慧模式(引入Bridge-in、目标Objective、前测Pre-assessment、参与式学习Participatory learning、后测Post-assessment和总结Summary)进行线上线下混合教学,构建情境、交互、体验、反思为一体的深度学习场景,形成学生全方位参与和及时反馈交流的闭环教学模式。

在理论学习上,线上以MOOC课程为主,设置有随堂测验、单元讨论以及课程考试;线下增加小组互动讨论课比例,由教授亲自主导,为学生答疑解惑。

在实践学习上,线上以虚拟仿真为主,使学生熟悉流行病学实践操作;线下通过文献评阅、研究设计和问卷设计等教学,来深入理解流行病学的理论和方法在实际研究中的应用。

(2)建设发展历程

中山大学“流行病学”课程最早于1984年开设,是一门面向预防医学专业开设的必修课程。团队于2008年单独为临床医学等专业开设课程。另外,建设了中国大学MOOC课程和国家级虚拟仿真一流课程,以此作为支撑,经过学科全体人员30多年的不懈努力,“流行病学”已发展成为中英双语、线上线下混合的品牌课程。

教学团队现有专任教师15人,其中教授5名、副教授10名,均获得博士学位。此外有研究员、副研究员和博士后多名,已形成结构合理的教学科研梯队。团队成员主编、主审以及参编近30部国家级规划教材、全国高等医药院校规划教材等。团队成员还具有较高的科研水平,在Lancet子刊、JAMA子刊等国际期刊发表SCI论文500余篇,团队所开展的流行病学研究处于国内领先地位,并将科研成果应用于教学中,充分利用科研资源提高学生科研和解决实际问题的能力。

2.课程特色和影响力

(1)一体化教学:基于BOPPPS模型的混合教学模式

课程抓住课前、课中及课后3个关键环节,应用BOPPPS模型,实现线上线下一体化教学,线上以MOOC课程和虚拟仿真为主要教学平台,线下通过多样化实践,来延展教学的空间维度,活化教学资源。

特别是在多样化实践中:采用案例法,把割裂的学科知识融入复杂多变的案例化教学中。通过沉浸式情境教学,如深度参与“广州市新冠病毒肺炎流调现场”等方式,培养学生灵活应用理论知识的能力。

(2)多元化考核:“多位一体”的评价机制

基于“精准”教学设计,团队将线上自主学习和课堂表现等要素有机结合起来,形成了“多位一体”的考核评价机制,实施过程性评价和终结性评价、量化打分与主观评价等相结合的考核方法,达到了良好的教学效果。

(3)课程思政系统化模块化:把握教学主渠道

团队将思政教育融入教学全过程,通过近几个学期的教学试讲,编写出《流行病学课程思政案例集》,目前已出版,可供全国同行参考学习,培养更多德才兼备,具有家国情怀的公卫人。

卫生毒理学

一、课程基本信息

1.课程名称:卫生毒理学

2.课程负责人:王庆

3.课程团队成员:韦艳宏、李道传、邢秀梅、陈雯、何云、陈丽萍、肖勇梅、刘汝青、钟霞丽

4.一流课程建设情况:2021年广东省线下一流本科课程

二、课程简介及课程特色

1.课程简介

(1)课程内容

卫生毒理学是一门研究外源因素(化学、物理、生物因素)对生物系统的有害作用的应用学科。在研究外源因素对生物体的毒性反应、发生频率和毒性作用机制的基础上,通过定性和定量评价,预测其对人体和生态环境的危害,为确定安全限值和采取防治措施提供科学依据。

(2)建设基础

验证型教学期:1986年-1999年

中山医科大学成立卫生学系时开始设置《卫生毒理学》课程,主要以介绍理论概念知识为主,并尝试开展一些实验室检测技能的学习。在课程授课教师庄志雄教授、杨杏芬教授、陈雯教授等人的带领下,本科生早期接触实验室科研,为本学科人才培养打下基础,学科快速发展并取得了一系列标志性的成果。

成长型教学期:2000年-2016年

课程团队拥有国家“杰青”,国家“青拔”、广东省“杰青”等优秀人才,注重教学和科研相融合,尝试将科研前沿知识融入教材和课堂,7次参与全国高等医学院校预防医学统一规划教材《毒理学基础》编写,不断对课程设计和教学方法进行改革。良好的教学效果反哺学科科研的发展,2007年卫生毒理学获得国家重点二级学科。2014年和2016年获批成立广州市“环境污染与健康风险评价”重点实验室和广东省“环境与健康风险评价工程技术研究中心”,教学和科研平台条件居国内同行先进水平。

综合型教学期:2017年-至今

依托国家级实验教学示范中心和国家重点二级学科,团队利用信息化手段加强教学改革和教学资源建设,打造了包括虚拟仿真课程、全英教学课程、在线课精品程等符合“新医科”要求的多元化课程类型,通过智慧化的混合教学模式,提高学生的自主学习意识和实验动手能力。

2.课程特色和影响力

(1)数字化、智慧化的教学资源

本课程在传统的课堂讲授基础上,本团队录制了小鼠经口急性毒性实验、大鼠致畸胎试验、微核试验等实验教学视频,指导学生的实验技能训练;建设《毒理学之历史案例分析》在线开放课程,基于AI算法的化学与急性毒性分级与分级预测虚拟仿真实验系统,充分利用数字化、信息化手段打造全链条的卫生毒理学资源库,推动学生开展自主学习。

(2)一体化的混合教学模式

本课程坚持“基础与前沿并重、理论与实践结合”的教学理念,抓住课前、课中和课后3个环节,采用BOPPPS教学模型理念,适当采用翻转课堂、案例教学法、启发式教学法等授课方法,将深奥的毒理学知识与历史、生活中的相关案例有机结合,通过案例分析加深学生对相关知识的理解和掌握,实现一体化教学。

(3)“知识点+社会热点”课程思政教学模式

围绕“立德树人”根本任务,出版了全国首部《卫生毒理学课程思政案例集》,有机融入思政元素。结合公共卫生学科专业特色,关注毒理学相关社会热点问题达到德育与智育相结合的目的,在同类课程中起到了良好的示范作用。2022年《卫生毒理学》被认定为广东省线下一流本科课程。

儿少卫生学

一、课程基本信息

1.课程名称:儿少卫生学

2.课程负责人:陈亚军

3.课程团队成员:静进、李秀红、金宇、朱艳娜、蔡莉、刘建安、王庆雄

4.一流课程建设情况:2014年被评为广东省精品资源共享课

二、课程负责人教学情况

陈亚军,香港中文大学博士,中山大学“百人计划”引进人才,教授,博导。2014年以来,研究团队一直负责全国学生体质与健康调研广东省的工作及广州市学生体质健康白皮书的研制和发布。2015年至今,主持国家自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金、联合国人口基金、国际合作项目等研究课题30余项。以通讯作者在JAMA Pediatrics,EHP,Journal of Hazardous Materials,EI等学术期刊发表学术论文80多篇。以第一完成人获2019年广东省首届医学科技二等奖,中山大学青年教师授课大赛全英组公卫学院一等奖。目前兼任中华预防医学会儿少卫生专委会常委、中国卫生监督协会学校卫生专委会常委、中国营养学会肥胖防控分会常委、广东省中小学健康教育教指委委员、专项调研组组长,广东省教育协会体育卫生专委会副主任委员,广东省医学教育协会儿童早期发展专委会副主任委员,担任《中国学校卫生》杂志常务编委,Nutrients, Frontiers in Nutrition 特刊客座主编等。

三、课程简介及课程特色

1.课程简介

(1)课程内容

儿少卫生学,又称学校卫生学,是保护和促进儿童青少年身心健康,研究维护和促进儿童少年健康的一门学科,是预防医学重要组成部分。它是研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征,分析影响生长发育的遗传和环境因素,阐明儿童少年机体与学习及生活环境之间的相互关系,制定相应的卫生要求和卫生措施,预防疾病,增强体质,促进身心健康发育,并为成年健康奠定良好基础,从而达到提高生命质量的目的。儿少卫生学概念一般注重学科的预防医学性质,侧重于基础研究和技术开发;而学校卫生学则更多强调卫生保健的服务场所(学校)和服务对象(学生),侧重于应用。

(2)建设基础

中山大学妇幼卫生学系成立于1996年,前身是原中山医科大学公共卫生学院儿童青少年卫生教研室。所有教师均具有博士学位,他们均有着丰富的本科生和研究生教学经验,授课深入浅出,曾获多项教学授课比赛奖项。并且长期从事该领域科研工作,对儿童少年卫生的研究前沿、经典理论、临床实践等方面均有深入研究,且研究切入点囊括儿少卫生保健、发育行为、心理卫生及儿少营养、健康教育、学校卫生等多个方面,对拓展该课程的理论研究前沿和讲授相关的重点难点起到良好的促进作用。

(3)资源建设成果

儿少卫生学教研室主编或参编《妇幼心理学》、《儿童少年卫生学》、《妇幼健康教育学》、《儿童康复学》《行为医学》、《发育行为儿科学》等国家级教材几十部,以及其它各类教材和书籍几十部。妇幼卫生学系组织并完成了《儿少卫生学》的课程录制,并于2021年3月在中国大学MOOC平台正式在线发布,成为国内第一门上线的《儿少卫生学》慕课。通过优质慕课资源共享,可让平台上广大的学习者通过系统学习了解儿童青少年身心发育一般规律、相关理论和学校卫生服务,增加社会对儿童青少年健康的关注。

2.课程特色和影响力

儿少卫生学课程采用线上线下融合教学模式,理论课结合实践课,全面培养学生的学科素养。《儿少卫生学》于2008年被评为校级精品课程,2014年被评为广东省精品资源共享课。《儿少卫生学》慕课一经发布,立即在慕课平台引起了热烈反响,并于2021年10月入选中共中央宣传部“学习强国”平台,成为中山大学第8门在“学习强国”平台上线的慕课课程,目前平台播放量已经超过110万。目前,该课程的修读人群不局限于预防医学或者医学院校的医科生,我们将其打造成所有欲了解与儿童青少年人群健康相关知识的普通大学生和社会人士都可适合学习的通识课程。《儿少卫生学》慕课课程特色鲜明:

(1)慕课课程在兼顾教材稳定性同时,在编排上加强内容内在逻辑性。将课程按照儿少生长发育基本理论、健康问题与疾病防控、学校卫生服务、以及学校卫生综合实践(实验)的体系进行知识点重构。

(2)利用学院的国家级实验教学示范中心和国家级国家虚拟仿真实验教学平台,创新教学方法,开展以“沉浸式”教学理念为基础的一体化在线教学,充分实现学生自主学习。课程团队定期发布典型的实验教学案例;比如校园食物中毒的学校公共卫生突发事件应对:通过3D虚拟仿真技术,构建一个训练突发公共卫生事件应急处理能力的虚拟仿真实训平台。鼓励本校学生在虚拟仿真实验室进行学习和训练,其他线上学员通过分配的账号进入虚拟仿真实验平台参与虚拟训练。

(3)专业思政“渗透”整个儿少卫生学教学过程。团队按照教育部“两性一度”的“金课”标准打造课程,将知识、能力和素质有机结合,努力打造学生的职业素养及人文精神。课程同时配套出版了《儿少卫生学思政案例集》。如在介绍儿少常见传染病防控内容时,引入新时代“抗疫精神”,学员除能掌握儿童青少年传染病防控的各项基本理论和技能,还会增强作为学校卫生工作者的荣誉感和担当。

(4)充分发挥在线课程教学特点,学习内容、测验和作业按单元有序、及时发布,并在讨论区及时完成师-生及生-生交流,反馈。鼓励学生以小组为单位完成作业做线上分享、互评等方式,培养学生团队协作及批判性思维能力,激发学生学习兴趣和动力,同时完成学生的过程性综合评价。

(5)教学实践中,充分利用慕课资源,团队积极进行线上线下混合式教学模式探索。对使用本慕课课程的在校学生,专设SPOC,课前:线上自学、师-生和生-生讨论。课中:组建学习小组,依据雨课堂等平台的线上自学数据以及课堂小组讨论、答疑、翻转课堂内容讲述,开展精准化教学。课后:学生进行查漏补缺,巩固知识,在讨论区发布问题供学生个性拓展学习,有效提升学生学习效率。

卫生法学

一、课程基本信息

1.课程名称:卫生法学

2.课程负责人:胡汝为

3.课程团队成员:匡莉、刘汝青、王皓翔、吴少龙

4.一流课程建设情况:2020年度“广东省本科高校线下一流课程”;2021年度广东省本科高校课程思政优秀案例评选荣获二等奖;2023年度中山大学第十一届教师教学竞赛医科组优胜奖;《构建“培根铸魂,数智引领,实践赋能”的创新型公共卫生硕士研究生育人模式》获2023年度中山大学第一届研究生教育教学成果奖一等奖;《“医防管”复合型人才全链条培养探索——基于交叉学科<卫生法学>的“科教研用”教学实践》获2023年度中山大学第十一届校级本科教育教学成果奖二等奖;2023年《卫生法学》获广东省“新医科”视域下课程思政案例一等奖。

二、课程负责人教学情况

胡汝为,副教授,博士生导师,中山大学公共卫生学院卫生管理学系副主任。以第一作者和通讯作者发表了二十余篇包括柳叶刀Lancet(Global Health)在内的SCI/SSCI学术刊物英文文章,以及中文专著三本、编著及教材十余本,CSSCI文章多篇。主持包括国家社科基金、广东省科技计划等课题二十余项,课题经费八百多万。多篇决策咨询报告获得中办国办、省委省政府主要领导及相关部门批示采纳;任广东省卫生法学会副会长,并连续两年中标广东省人大公开招标立法研究项目,作为主持人在母婴保健、公共卫生应急、生物安全、精神卫生、传染病、艾滋病等卫生立法项目进行循证决策研究和地方立法创新,其中主持修订的《广东省母婴保健管理条例》和起草的《广东省艾滋病条例》已由省人大通过并实施;作为负责人起草了《广东省生物安全应急预案》《河套深港科技创新合作区生物安全专项方案》,是生物安全与热带病防控国家重点实验室组建方案骨干成员。主编研究生卫生法学教材一本,参编全国高等学校“十三五”医学规划教材《卫生法学》(第三版)、全国高校八年制及“5+3”一体化临床医学专业《卫生法学》、全国高等学校卫生管理专业第三轮规划教材《卫生法学》、协和医学院系列规划教材及医院领导力管理系列教材《卫生法与卫生政策》,其主编的研究生教材《医疗卫生法原理与实践》正在撰写中。

三、课程简介及课程特色

1.课程简介

(1)课程内容

公共卫生学院卫生管理学系面向临床医学本科生(五年制/八年制)开设《卫生法学》课程,教学内容涵盖了卫生法概论、医事法、卫生行业政府规制、公共卫生法律、全科医生的法律地位与核心功能、医疗保障的政治与法律、卫生服务提供体系与分享决策、民法典与卫生法、医患关系及医疗纠纷的处理等内容,不仅从立法的价值考量上(如人民至上、生命至上、健康社会、可持续发展、社会公平和医疗卫生安全等因素)进行思政内容的教学,同时使用辩论赛、模拟法庭、立法草案撰写(如参与负责人主持的多项公共卫生地方立法)、案例分析(如CCTV今日说法)、高质量SSCI论文头脑风暴与实践等多种课程组织形式,引导学生从国家、社会、个人三个层面进行解读,把交叉学科的创新性、应用性和思辨思维植于本科生身上,教育其坚定理想信念、培养其爱国主义情怀、加强品德修养,努力培养能实现“三个面向”、挑起国家公共卫生与医疗体系改革大梁的复合型人才。

(2)建设基础

卫生法学课程由公共卫生学院卫生管理学系开设,该系近10年承担各类科研课题100多项,累计获取科研经费5000余万,包括国家重点研发计划项目1项、国家自然科学基金面上项目6项、国家自然科学基金青年项目9项、国家社会科学基金项目2项、亚太全球变化研究网络(APN)项目1项、美国中华医学基金会(CMB)项目5项,省部级项目20余项,以及国际合作和各级政府和企事业单位委托课题100余项,累计发表SCI/SSCI论文近200篇。同时,《卫生法学》是公共卫生学院第一批校级思政建设课程,教学团队不仅有资深教授和青年骨干,还有博士和硕士研究生担任助教,获得省级教学改革课题1项,校级教学改革课题1项。

2.课程特色和影响力

(1)“医防管”复合型人才培养的全链条逻辑框架

《卫生法学》课程建立了“‘医防管’复合型人才培养全链条逻辑框架”,探索出一条“新医科”复合型高层次创新人才培养的思路,对医学专业学生教学目标进行了符合时代要求的重新定位:培养具备学者(Scholar),执业者(Practitioner)和专家(Professional)的多重素养的医学生,为国家的卫生法治体系改革储备深度多元的科学专业力量。《卫生法学》教学团队多年来以“学科融合-教学相长-教研结合-人才使用”(“科-教-研-用”)全链条培养机制赋能高质量卫生法学自主教学体系,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性,彰显中山大学“加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学”的人才培养理念。

(2)线上线下混合式教学

在学科建设方面,《卫生法学》课程是法学与自然科学学科交叉的典型案例,通过充分利用混合式教学,形成“医学+管理学+法学”的长效衔接发展机制,从学科建设的需求设计教学团队的教学任务。面向医学科技前沿,坚持探索中国特色“新医科”教育新路径,围绕重大疾病病理机制、疾病间病理关联性及早期诊断策略的政策和法律保障、如何利用数据和信息技术并形成全球卫生法的规制模式来帮助控制和缓解全球大流行病、需要政府规制哪些合作机构推动远程人工智能诊断专家系统变革传统医疗诊断系统等需要管理和法律理论和制度保障发展重大问题,讲授和启发学生明确健康领域利益相关者权力与权利,共同推动形成卫生法学自主知识体系。

(3)“前台-中台-后台”的可视化教学设计思路

在教学相长方面,探索“前台-中台-后台”的可视化教学设计思路,课堂讲授突出理论与判例分析结合,创新翻转课堂的演绎方式。将课程的理论教学、实践教学、生产、技术服务融于一体,引进“模拟法庭”“辩论大赛”“典型判例研读”以及“现场观摩”等多种理实一体化教学方法,引导学生进行自主探究式与个性化学习、强化师生和生生互动。课程负责人作为央视《今日说法》卫生法案例点评嘉宾,以及开学第一课主讲人,结合科研工作录制不同教学素材,促进多学科教学育人资源共享和教研反哺,使教学资源做到合理“三间分布”——任何时间,任何地点,任何一个同学都可以通过“掌上学习”的方式获得与时俱进的卫生法学知识,促进知识生成,教学效果显著。

(4)科教融合、产教融合、理实融合

在教研结合方面,让学生深刻体会真实世界中科学问题的产生、发现与解决,降低理论学习带来的审美疲劳和枯燥感,引起学生共情,培养符合法学逻辑的推理思维,对研究方法在现实世界应用中的困难和拟解决的方法有更明确的认识。在理论研究上,使学生既对卫生法学具有系统的把握,又能与自身研究课题结合提升研究设计的质量,鼓励学生在高质量期刊上发表文章;在案例研究上,使用发现教学法,提供给定的案例情境让学生独立探究,使学生在浩瀚复杂的卫生法体系中梳理最关键的知识点和核心要义;在智库研究上,尊重学生选择,面向人民生命健康重大需求开展卫生立法研究,提供不同研究方法和场域,为学生的培养进行全方位、多领域、多层次的完善补强提供可行方案。

(5)课程思政教学

在人才使用方面,课程以学生成长为中心,教学团队把习近平法治思想融于卫生法教学,吸收我国卫生健康治理的新思想、新理念、新经验,实现本科生教育和人才培养在科学逻辑、政治逻辑与日常行为逻辑的统一,革新对医学生教育本质的认识,全面提高人才自主培养质量。锻炼学生对国家重点政策的政治方向、大政方针的把握,加强学生本身的学术专业思考和对医疗卫生体系发展的需求的把握,把课程思政融入卫生政策与立法学结合的研究思维训练,并在本科-研究生-就业全链条实现成功案例。

健康目标与愿景的实现,离不开科学而富有远见的专业人才及其充足的储备。教学团队重视教学过程中的传、帮、带,理论和实践交替进行,突出学生动手能力和专业技能的培养,用人单位反映学生的专业素养对口且业务能力优秀,充分体现高水平复合型人才全链条的培养逻辑,是“医防管”科教研用全链条人才培养模式的典型范例。

3.课程应用效果

从2009年开始,“医防管”人才培育模式在《卫生法学》课程进行实践推广,经过15年坚持探索,形塑学生价值观,成为学习的主人,体现“健康为公、融学创联、科管立制、法达治平”的教学宗旨和教研品牌。教学团队获得多项省、校级教改项目,并通过不同改革的内容对教学模式进行持续应用和评估。学校对多元化的《卫生法学》课程教学体系建设所取得的成效给予高度评价,模拟法庭翻转课堂获校级督导满分评价并推荐为全校观摩课,产生了重要的示范和辐射作用。根据新时代教学需求的发展,将线下授课与雨课堂线上教学资源协同融合,建立教、学、考、评一体化决策系统,每一部分都将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,形成课堂内外联动、虚实空间融合、满足“学生作业问题提出-教师解答-学生修改-作业提交/汇报-教师线上批改/评价反馈-学生查看评价”的全链条教学活动平台,追踪学生学习轨迹,评价学习效果。

社会实践课程

一、课程基本信息

1.课程名称:公共卫生专业技能实践

2.课程负责人:侯孟君

3.课程团队成员:王庆、卢次勇、唐志红、肖琴、简玲玲、魏青、罗晓林、郑琳、邓雪清、苏晓梅、王畅

4.实践基地:共34个,其中广州市专业实践教学基地12个、深圳市专业实践教学基地16个、珠海市专业实践教学基地1个、中山市专业实践教学基地2个、东莞市专业实践教学基地1个、江门市专业实践教学基地2个

5.一流课程建设情况:2021年广东省社会实践一流本科课程

二、课程负责人教学情况

侯孟君,高级实验师,博士研究生学历,长期从事公共卫生实验实践教学,现任国家级公共卫生实验教学示范中心副主任,担任《公共卫生专业技能实践》课程负责人,《劳动卫生与职业病学》实验课程负责人,及研究生《公共卫生实验室基本技能培训》课程负责人,参与《卫生毒理学》等实验教学工作。作为主要研发设计者参与的《禽类交易市场外环境禽流感病毒监测采样操作虚拟仿真实验》被认定为首批国家级一流本科课程(虚拟仿真实验教学一流课程)和省级一流本科课程。

三、课程简介及课程特色

1.课程建设发展历程

(1)验证型教学期:1995-2012

1995年公共卫生学院开始签约专业实践教学基地,专业实习纳入培养方案,学生进入基地后主要了解预防医学专业的工作性质和任务,熟悉工作内容,掌握一些常规工作方法。

(2)综合型教学期:2013-2017

为提升和检阅基地的带教水平,从2013年开始根据公共卫生领域的社会热点增设“公共卫生实践技能大赛”环节,引导学生综合运用专业知识关注社会。

(3)虚实结合+国际化教学期:2017-至今

依托国家级实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学平台,利用信息化的教学手段加强教学资源的建设,丰富实践教学内容。抓住国家“一带一路”的发展契机组织学生参加全球卫生实践项目,力求拓展学生的国际化视野与思维视角,探索“国际化实践”的教学模式。

2.课程特色和影响力

(1)专业基本技能培训与专业实践结合

该环节主要解决“教学合理性”的问题,对学生进行专业基本技能规范化培训,通过个体防护、临床基本技能、样品采集和现场检测、卫生处理等突发公共卫生事件应急处置技能的学习和实操培训,与基地专业实践内容有机衔接与融合,学生下基地后能更好地理解各科室的工作内容并迅速上手。

(2)虚拟仿真与现实结合

该环节主要解决“教学创新性”的问题,充分利用VR等虚拟仿真现代信息化技术手段,弥补即使在教学基地学生也无法跟随带教老师进入疫情、爆炸、中毒、核污染等高危场所实践的缺失,重构教学内容,将无法抵达的场所通过沉浸式的虚仿手段搬进课堂教学,填补实践教学空白。

(3)树立服务社会的意识

该环节主要解决“教学方向性”的问题,即如何将所学回报社会,服务社会。课程结合当前社会关注热点,如新冠肺炎病毒疫情,指导学生掌握突发公共卫生事件的应急处置原则与流程,引导学生以志愿者身份参与当地政府社区组织的大规模人群核酸筛查与流行病学调查、社区管控和风险人员排查等,以实际行动为国家疫情防控阻击战贡献青春力量,以责任担当和专业知识展现新时代中大学子的风采。

撰稿:夏敏、顾菁、卢次勇、王庆、胡汝为、侯孟君、简玲玲

配图:夏敏、顾菁、卢次勇、王庆、胡汝为、侯孟君

初审:陈雯、王庆

审核:王燕芳

审定发布:范瑞泉